首页-武汉华润长江中心售楼处电话→楼盘详情→武汉长江中心售楼中心首页网站→楼盘百科详情→24小时电话

扫描到手机,新闻随时看

扫一扫,用手机看文章

更加方便分享给朋友

武汉华润长江中心售楼处电话400-116-7720接通后输入999【营销中心】

✅✅ 楼盘详情介绍,位置、小区环境、房价、周边商业配套、户型等楼盘详情!

案场限流—〢请提前联系售楼中心—〢进行预约登记来访!

预约优惠—〢售楼中心置业顾问为您买房保驾护航〢—匠心钜制恭迎品鉴

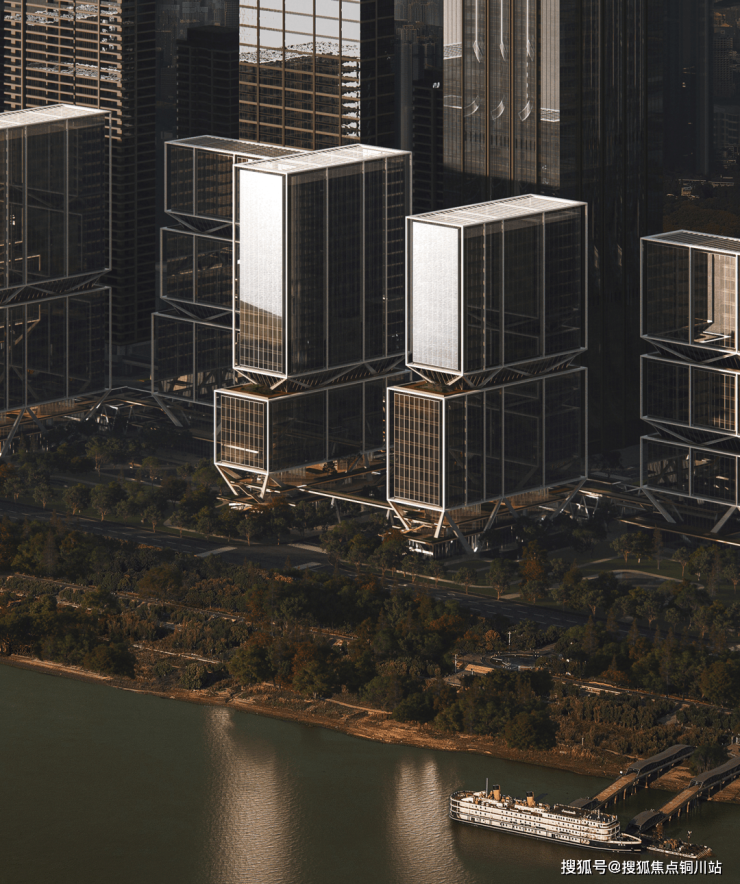

武汉长江中心位于武汉武昌内环滨江核心水岸,江对岸便是武汉市政府、外滩金融中心等CBD要地,地理位置优越,具备极强的城市辐射力。而其所属的武昌滨江商务区,地处长江主轴核心位置,被武汉市“十四五”规划明确为“深化长江沿岸国际化大都市形象展示区”,并将建成以总部经济为龙头、国际金融和信息咨询产业集群为支撑的高端商务区。

△ 城市区位分析

长江中心的整体建设用地面积19.4万平方米,已分期开发建设380米超高层塔楼办公和商业购物中心、高端住宅等功能业态,C地块是长江中心用地内仅剩的一线沿江待开发用地,也是最为重要的沿江城市展示界面。该地块由三块子地块组成,两块矩形和一块L形,并由两条城市道路隔开。

△ 长江中心规划分析

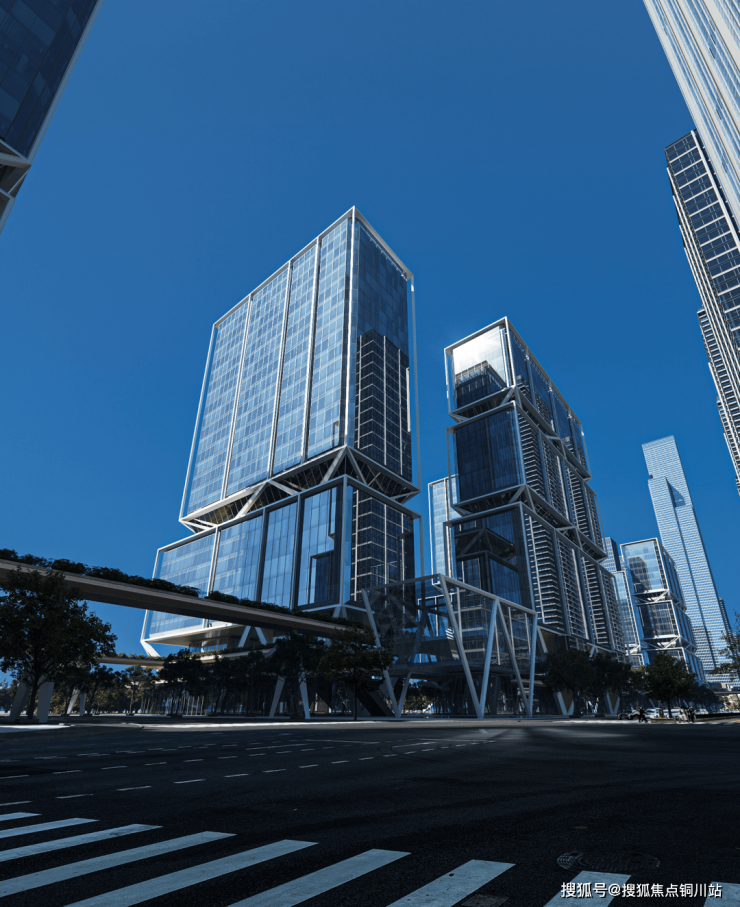

作为整个长江中心临江的核心位置,C地块天然地具备构成武昌CBD新城市封面的潜力,同时也是整个区域开发的活力节点,因而项目在近几年中曾多次邀请国内外知名机构参与出谋划策。在竞赛任务书中,业主方也明确了设计要求:在100米限高、视线通廊、天际线变化、板式方案等前提下,打造一个具有高能级的城市坐标建筑。

line+联合创始人、主持建筑师朱培栋受邀参与了“武汉长江中心C地块项目国际竞赛”。作为本次国际竞赛中唯一一家本土设计机构,line+与两家国际知名先锋事务所同台竞技,围绕“滨水城市坐标”的开放式命题展开创作。

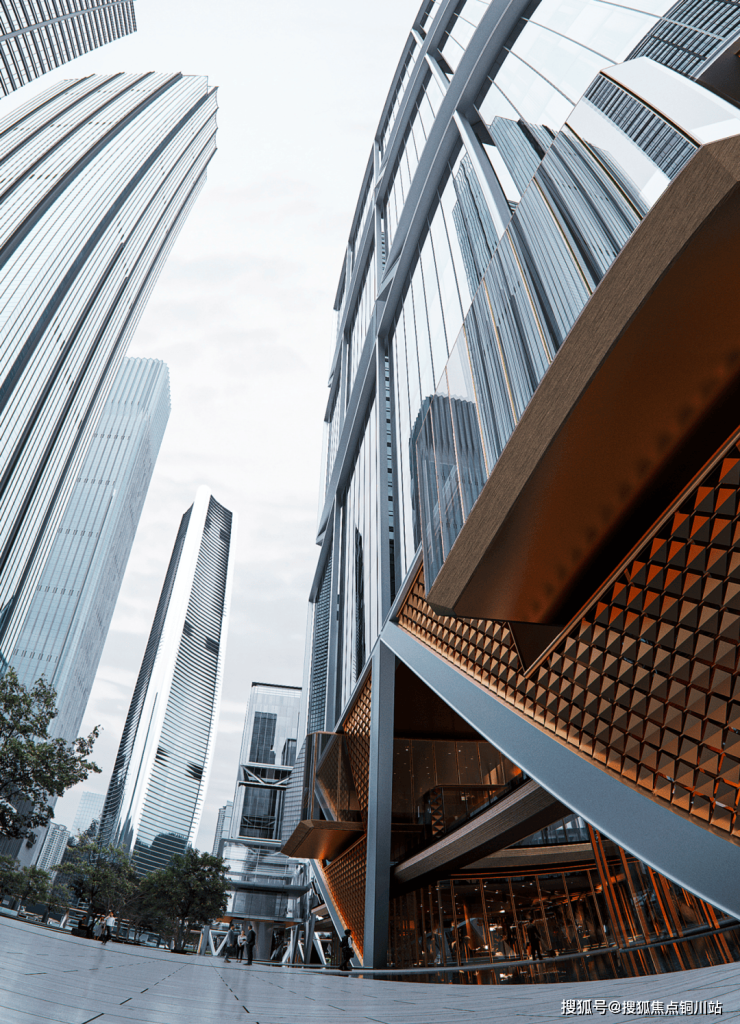

传统地标建筑往往在高度或尺度上具备强烈的辨识度,结合形式语言的操作或某种“符号性”甚至是“纪念性”的方式来象征着城市或企业的发展雄心。但回到现代城市的本源,即为市民构建安居乐业之地。相比静态的城市封面式建筑,我们希望当代新坐标建筑,既是空间的坐标,也是生活网络的地标,它理应是向市民开放、并能够吸引市民聚集和停留的场域,是都市的活力节点,是“城市聚场”。不仅仅是视觉识别性的强化,更是多样生活场景和市民文化活力的汇聚地。

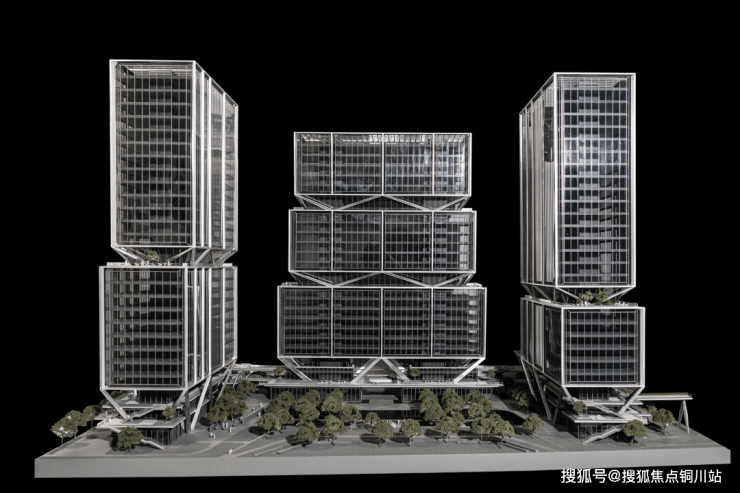

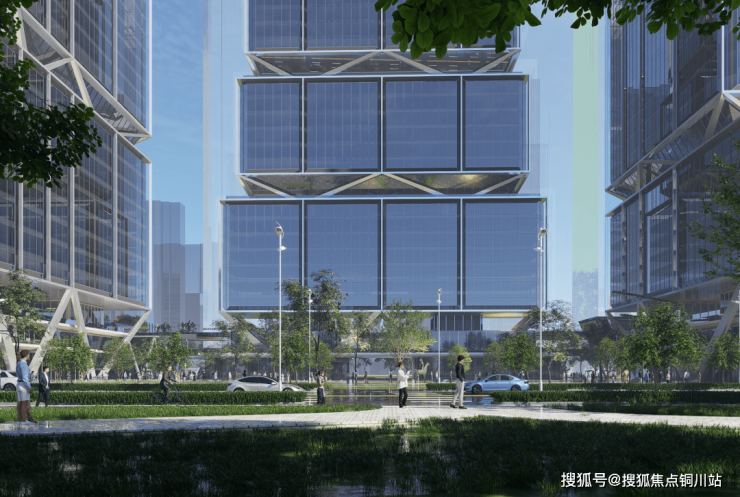

因而我们提出了化整为零的“群组”布局策略,既满足地块的高度和体量限定,且能够与城市肌理网格及长江沿岸滨水环境更好地融合共生。同时,群组式布局也将通过“群像”形式,突出坐标建筑的多层次视觉体验,激发市民更具松弛感的群落空间感受和多样化的行为模式。

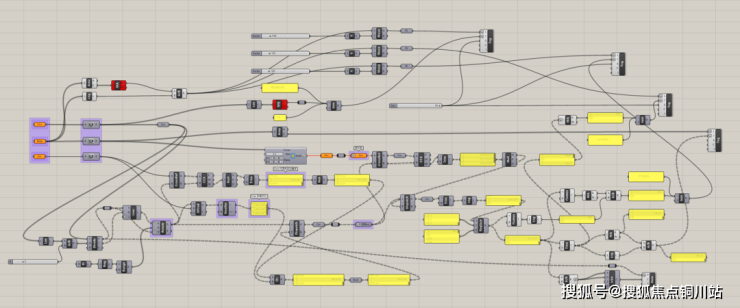

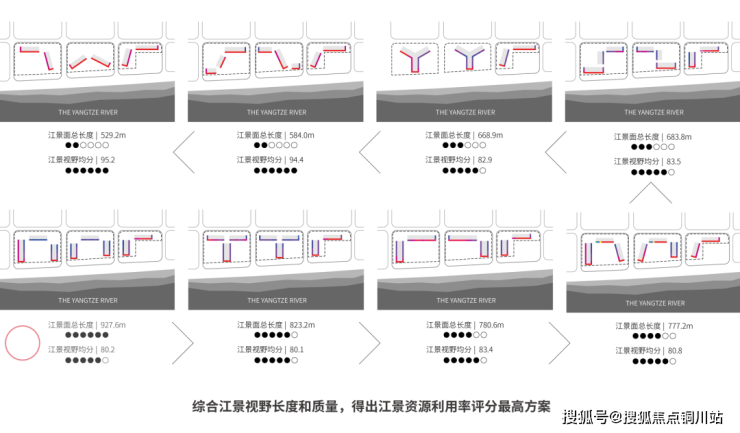

在武昌湾这一重要界面上,场地拥有近600米长的滨水展开面,如何在这个尺度上合理规划布局,使项目的观江资源和城市的观景效果双向最优,成为设计中的重要挑战。

我们建立了一个基于人视结构的江景视野评价体系,在建筑折叠度、江景资源的质和量等要素中探索平衡。在开发容量、建筑高度、城市视觉通廊等多个输入条件下,我们最终确定了“双U形+L形”的布局方案。

面对“城市聚场”模式下的滨水城市坐标塑造,我们从区域整体结构、街区肌理延续到建筑技术整合、空间场域塑造等多种尺度上展开深入探索,并通过不同的策略实施,提升这一“城市聚场”的能量密度与吸引力,使其成为不仅是视觉上,也是人们记忆里和生活中的可感知和体验的坐标建筑。具体的核心策略我们将之总结为:网格,立体,悬浮,开放。

网格:城市路网与开放式链接

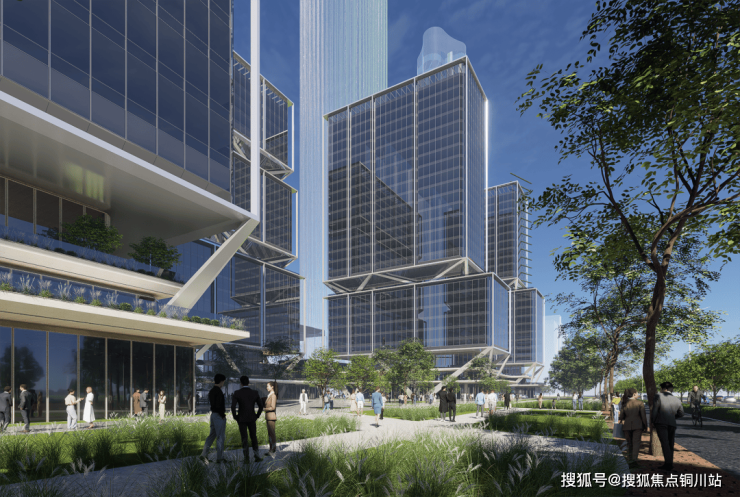

“双U形+L形”的布局方案,在规划形态上最大程度地顺应城市路网和片区肌理;而与武昌滨江滨水界面的退让所形成的口袋式开放公园,在与自然景观的过渡界面中构建出与周围环境相融合的空间结构。

在行人尺度上,我们通过建立垂直分层的慢行交通网络

△ Image by Mir

立体:复合功能与空间整合

上位规划对项目用地有一系列的开放和联通要求,我们通过一种立体化的底盘方式来回应纷繁的需求,同时实现开放性与商业性的平衡,赋予场地更高的功能复合性与空间活力。

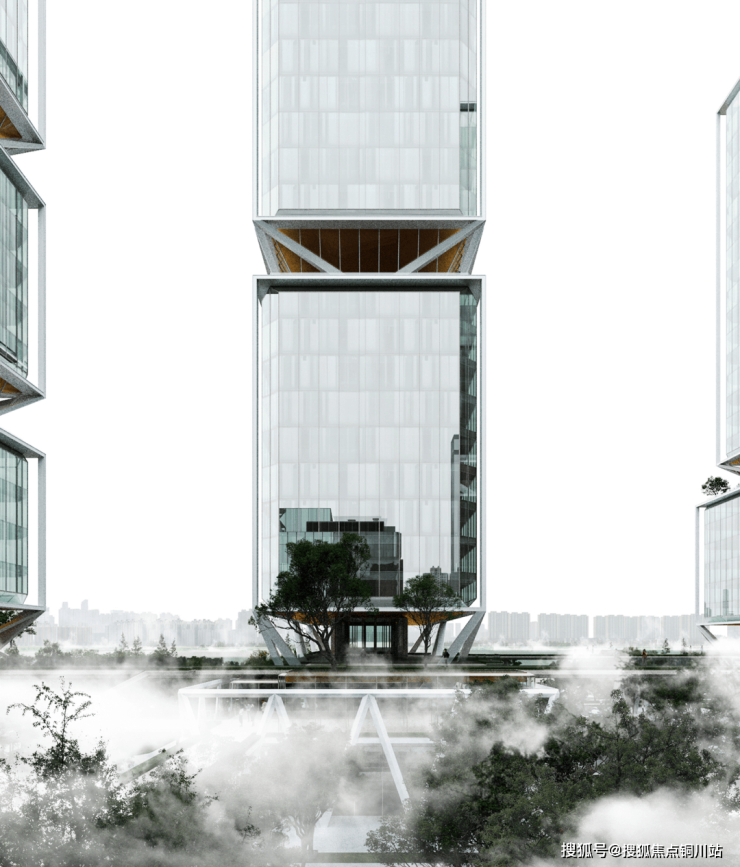

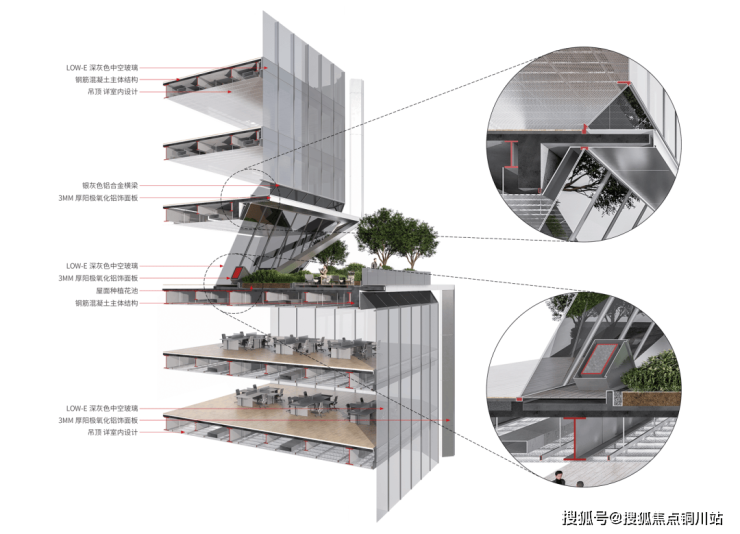

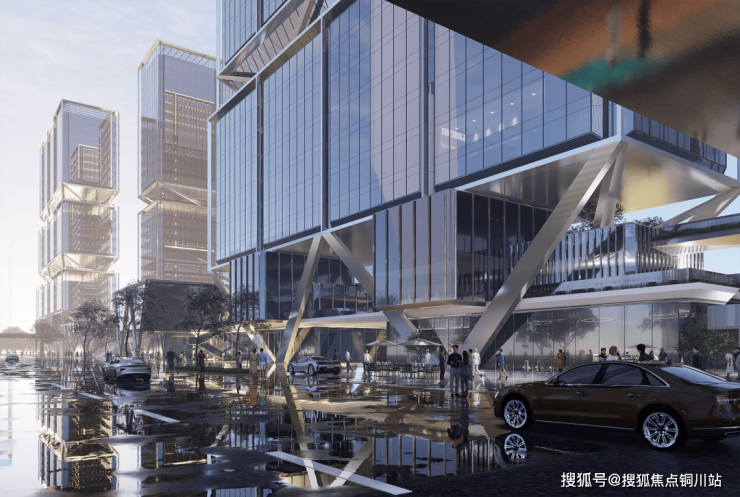

悬浮:技术路径与分区设计

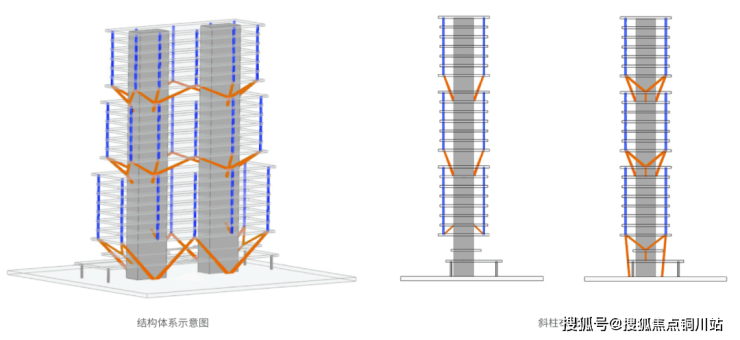

项目的低区作为市民参与的主要空间,强调开放性与亲和力;而高区则主要服务于未来入驻的企业和创业者们。基于商办市场的不确定性,空间的设计需要对未来潜在的多方客户个性化要求做前置预留。综合了塔楼不同标高空间的需求匹配,我们选择了钢框架-混凝土核心筒结构体系,利用竖向交通核中置核心筒与Y形斜柱进行荷载有效转换,并在形体上形成三处平台。

△ 结构系统分析

这种结构设计使得高层单体建筑如同“悬浮”于场地和立体底盘之上。一是保证了低区空间的交通连贯性与功能完整性;二是可以避免标准层中那些常见的柱子等支撑结构,最大限度地导入江景,并为未来的不确定使用场景预留弹性发挥空间。

8座塔楼以外露结构构成的体块堆叠与退台设计,融入了两处空中花园与屋顶花园,也为高空中的使用者营造了亲自然的公共空间。

△ Image by Mir

开放:场所精神与活力连结

“开放”是贯穿设计的核心策略,也是场所设计的最终目标。将空间平等开放于城市市民、周边居民、和在驻的使用者群体,我们希望以此激发更丰富的人群互动和多元活力。

坐标建筑的意义不在于形式、规模或高度,而在于其活力的能量密度与城市精神的内在表达。在“滨水城市坐标”这一开放式命题下,我们构想了一种理想原型——与城市相融、与街区相宜、与自然相近、与生活相生。

△ Image by Mir

2024年年中,随着项目业主华润置地委托line+在业主确认的空间格局基础上,展开全新的方案设计,这又为我们重新提供了一个更具现实意义的契机,让“滨水城市坐标”从图面走向实践。

△ Image by Mir

△ 从竞赛方案到落地方案

公共开放是我们对新坐标建筑的理想愿景。在竞赛方案中,“城市聚场”这一理念通过激活街区公共空间的活力属性得以展现;而在落地方案中,随着功能定位的转变与使用需求的细化,“开放”被重新定义为多维空间叙事的整合——既涵盖公共性与私密性的交织,也涉及人群流线与功能模块的复合组织。

△ 总平面图

不同于竞赛方案中融入城市网格的布局,业主给定的“双Y形+L形”在横平竖直网格化的城市中呈现出异化的空间结构。我们延续竞赛方案中的立体化分区设计和“生境底盘”概念:近人尺度上,通过尺度优化和空间引导来消解异构布局带来的距离感和疏离感;宏观尺度上,以差异化的建筑形象和高效可达建立城市坐标。“生境底盘”则在其中承担多层级、多流线的枢纽角色,来实现不同业态的交互与不同群体的分流。

△ 规划分析

声明:本文由入驻焦点开放平台的作者撰写,除焦点官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表焦点立场。